初夏からの花粉症の原因となるイネ科の雑草

院長著作の『四季の健康法』から引用

●初夏の鼻炎症状

ヒノキによる花粉症はゴールデンウィーク(GW)までには治まってきま初夏の天候す。GWを過ぎても続く鼻炎症状は、イネ科の花粉症(カモガヤ、ハルガヤ、ネズミホソムギ、オニウシノケグサ、オオアワガエリなどの雑草で、道端や

草地、河川敷などに広く生息)、北海道では白樺の花粉症や、大陸からのpm2.5 や黄砂、朝晩の寒暖差によるアレルギー反応などによっておこります。原因を考えて対策しましょう。

イネ科の花粉は、3 月中旬から 10 月まで飛散しますが、特に 5・6 月に多くなります。飛散距離はスギ花粉などと大きく異なり、数十~二百メートル程度なので避けることができます。北海道・東北ではシラカバ花粉が5 月を中心に多く飛散します。

●五月病について

いわゆる五月病は、GW開け頃より、倦怠感、微熱、食欲不振、やる気のなさなどの諸症状を訴えるものを指します。生気象学では、4 月からの職場・学校環境の変化でのストレスがたまっているところに、日照不足や春の寒暖差による身体への負担が重なって発症するとしています。

東洋医学的には、春の気温上昇で上実下虚となり、気が頭部に上がりやすく、のぼせ、興奮、イライラ、不眠などを引き起こしてストレスに過敏な状態になり、春の降雨による湿気が胃腸を弱らせて体力の低下が重なり症状が起こると考えます。したがって上実下虚の予防では、ニンニクや香辛料は控えめに根菜類を食べる、睡眠をよくとること、胃腸の養生では、消化の良いものを食べる、散歩をすることが予防になります。鍼灸では、身体と心のストレスを緩め、胃腸の働きを改善するようにします。

【規則正しい生活、ストレスを避ける、消化の良いものを食べる】

●5月からの紫外線対策~日焼けと目の病気に注意

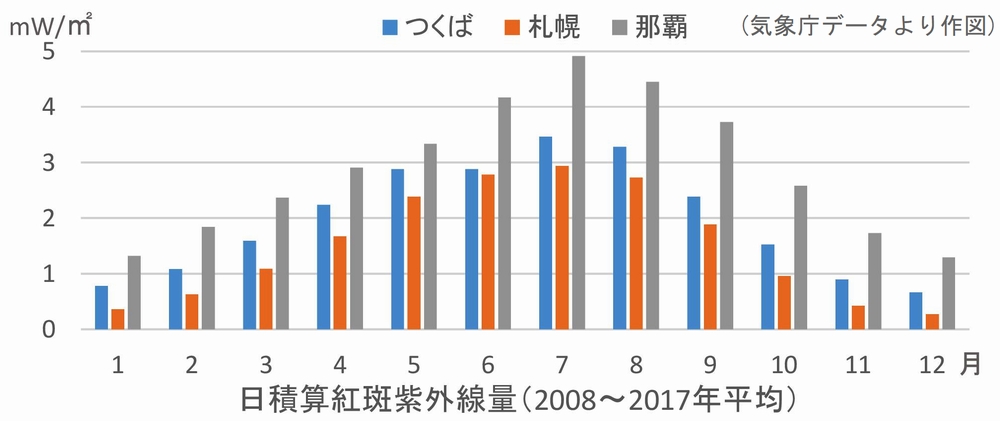

日本では5月から8月に紫外線が最も強くなります。紫外線による症状・病気には、日焼けと通常では発症しない程度の紫外線でおこる日光過敏症と目の病気があります。紫外線が原因となる目の病気には翼状片(画像)と白内障があり、鹿児島県奄美地区農村部在住の一般住民(40 歳以上)の 27.3%に翼状片を認めたという報告があります。また白内障の最たる原因は老化ですが紫外線を多く浴びているほど発症が早まります。目への紫外線対策はUVカットで色の薄いサングラスが効果的です。色が濃いと瞳孔が開いてかえって多くの紫外線が侵入します。

紅斑紫外線量とは紫外線が人体へ及ぼす影響の度合を示す量です。紅斑とは、紫外線を浴びた後皮膚が赤くなることをいいます。紫外線が人体へ及ぼす影響は波長によって異なるため、290nm~400nm(ナノメートル)の波長範囲について、波長別紫外線強度に人体への相対影響度を波長毎に掛け、その波長範囲で積算して求めます。紫外線は 5 月から 8 月につよくなりますので、過度の日焼けには注意しましょう。

【晴天時は UV カットの(色の薄い)サングラスをしましょう】

![]()